‘竹小舞壁’をみんなで作る

子どもたちが放課後集う

ふかふかにて。

竹小舞をかいても土を塗らない

‘竹小舞壁’とする部分の

下地が整ったので、

今日久しぶりにみんなで

午前中作業を行いました。

やっぱりみんなで

手を動かすのは楽しいですね。

竹小舞は、

たとえ作業箇所がわずかでも

こうしてみんなで作業できることが

いいなと思います。

しかもここの竹小舞は、

ずっと見える状態なので、

これを見るたび

楽しかったことを

思い出すことが

できそうです。

子どもたちが放課後集う

ふかふかにて。

竹小舞をかいても土を塗らない

‘竹小舞壁’とする部分の

下地が整ったので、

今日久しぶりにみんなで

午前中作業を行いました。

やっぱりみんなで

手を動かすのは楽しいですね。

竹小舞は、

たとえ作業箇所がわずかでも

こうしてみんなで作業できることが

いいなと思います。

しかもここの竹小舞は、

ずっと見える状態なので、

これを見るたび

楽しかったことを

思い出すことが

できそうです。

子どもたちが放課後集う

ふかふかにて。

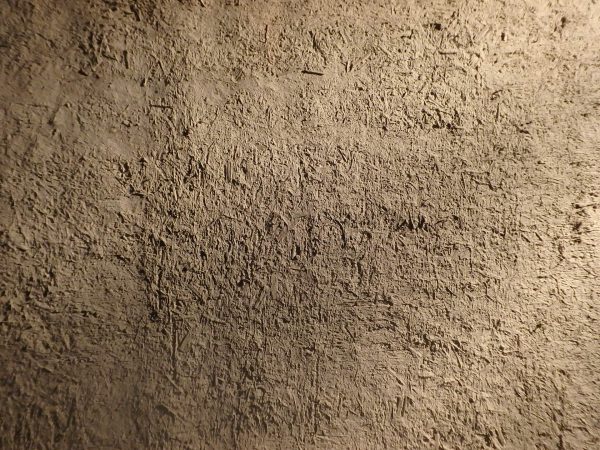

荒壁土は

どのように乾くか、

その時の気温だったり、

湿度だったり、

あるいは土の

微妙な成分だったり、

偶然の要素も絡み合って

様々な顔を見せてくれるのですが、

小山さんが夜なべして

年末に塗った土が

いい感じで乾いてきました。

藁がたくさん入って、

ざっくりとして

あたたかみがあって

自分がとても好きな表現です。

小山さん、

ありがとう!!

横浜す邸にて。

今日は夕方から、

五十嵐さんが達磨窯で焼いた

瓦の屋根に昇って、

井戸水を散水する装置を

取り付けました。

少し前の改修工事で、

屋根の素材はカラーベストだったのですが、

散水装置を取り付けたところ、

夏場とても効果があったとのことで、

だとすれば水を吸う

五十嵐さんの燻し瓦だったらなおのこと

気化熱による冷却効果は

あるだろうという話を

何かの折にしたことを

横浜す邸の建主さんが

覚えてくださっていて、

それで今回本格的に

取り付けることにしました。

どのように散水用ホースを付けようか

屋根屋さんと相談しながら考えてみたのですが、

棟に載せる瓦は、

銅線で括り付けるので、

それを使って

簡易的に取り付ければいいのではないか

と思ってやってみたところ、

うまく行きました。

せっかく取り付けたので、

てっぺんに取り付けたために

それほど目立たないこともあり、

一年中このままでも

いいかもしれませんが、

簡易的に取り付けられるということは、

簡易的に取り外すこともできます。

またこの装置に使う水は、井戸水。

揚水するための動力は必要ですが、

「あるもの使った省エネクーラー」として

この夏活躍してくれそうです。

鎌倉山崎お邸にて。

先々週末のことではありますが、

元々あった水色の土留め壁が

左官職人と建主さんとの合作で、

生まれ変わりました。

洗い出し風の仕上げに、

子どもたちが様々なものを埋め込み、

中には家族五人の似顔絵が描かれたものも

あったりして、

世界に一つしかない、

土留め壁となりました。

藤沢ひ邸にて。

藤沢ひ邸にて。

見学会では、

たくさんの子どもたちが

来てくれました。

一時は

保育園じゃないかと思うほど、

子どもたちの歓声に包まれました。

その理由の一つは、

子ども部屋の梁に

吊り下げられたハンモック。

そりゃ気持ちも

高ぶるよね(笑)。

見学会が落ち着いて

人が少なくなった頃、

陽だまりと障子紙に囲まれて

私もゆらゆらと

座ってみましたが、

本当に気持ちよかったです。

木組みの見える家は、

ブランコ、ハンモックが掛け放題というのも、

‘売り’になるでしょうか(笑)。

今日は藤沢ひ邸の

完成見学会でした。

きちんと集計できていませんが、

延べ約50名ほどの方に

お越しいただいたでしょうか。

たくさんの方に足をお運びいただき、

ありがとうございました。

今回の特徴の一つは、

竹小舞かきのときもそうでしたが、

工事中にたくさんご迷惑を

おかけしたであろう

ご近所の方々のご参加が

とても多かったことです。

長い長い工期だったにもかかわらず

本当に心温かいご近所さんに恵まれました。

その心温かさに乗じて

お隣の家を見学させていただくという(笑)、

なかなかできない経験を

させていただいたりもしましたが、

まちに開く「現代版結」のしくみの中で、

家づくりが地域の人たちを

つなぐ場の一つとして

一役買えたのかなと思うと、

とてもうれしく思いました。

そしてもう一つの特徴は、

見学会というよりも、

オーブン付の薪ストーブを囲み、

そこで様々なものを焼き、

試食会のような様相だったこと。

見学会の終了後も、

ご近所の方々を中心に‘試食会’は続き、

家を後にするときは、

これから晩ごはんだというのに

もうおなかいっぱいでしたが(笑)、

しばらくここは、

今日のように

身も心もあたためてくれる

「火」の求心力によって

まちに開いた楽しい場所に

なりそうです。

藤沢ひ邸にて。

2階の電気をまかなう

太陽光発電パネルが

バルコニーの先端に

取り付きました。

全部まかなうことは、

とてもステキなことである反面、

それだけ費用がかかるし、

なかなか勇気がいることも事実。

できる範囲で、

できることをやるということも

ステキではありませんか。

また私の場合、

防水のための納まりや

手入れのことなどを考えると、

瓦屋根の上に

太陽光発電パネルを載せるのは、

少し抵抗があるので、

それをどこにどのように付けたらいいか、

模索しているところでした。

そんな中、

木で作ったバルコニーに付ければ、

太陽光発電パネルの寿命と

だいたい同じくらいだし、

目に触れやすいので、

拭いたりする手入れもしやすいし、

いいかもしれないということで、

バルコニーの西側の一部分に腕木を出して、

そこに設置することにしました。

西日を遮る庇代わりにも

なりそうです。

藤沢ひ邸にて。

藤沢ひ邸にて。

南側デッキに面して取り付いた

「きらくな網戸」。

最近の仕事では、

八割がたこのきらくな網戸を

見ることができます。

もはや細かく図面を描かなくても、

建具屋さんに、

「あそこはきらくな網戸で」と申せば、

伝わります(笑)。

今は端に寄せて

静かに佇んでいますが、

引き出すと南面の2/3が

きらくな網戸で覆われます。

・・・・・・・・・・

3月5日は、

藤沢ひ邸の完成見学会です。

ぜひお越しください。