2011年2月4日

約3ヵ月ほど前、

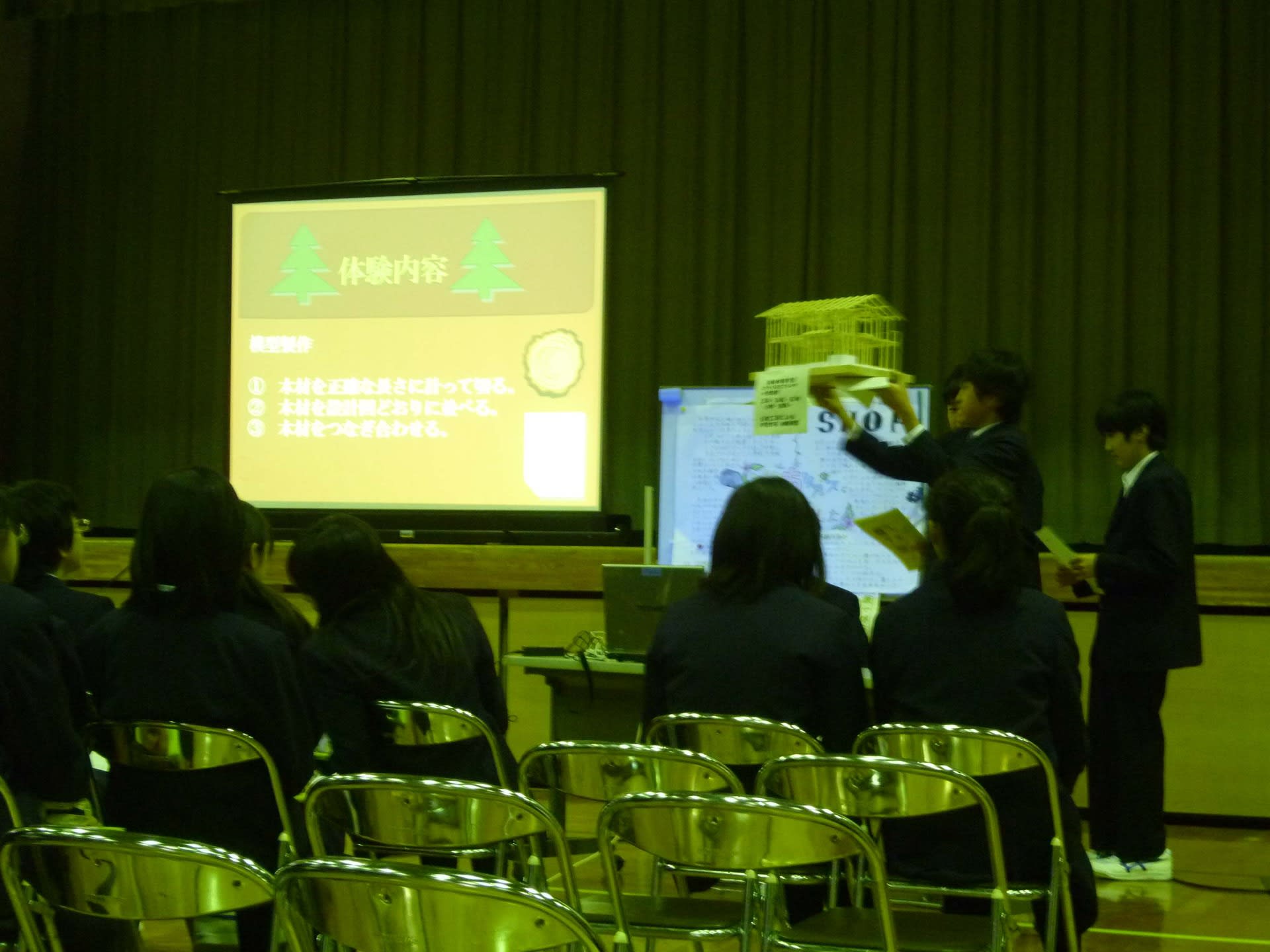

地元の中学生4名を

職業体験のため

受け入れたのですが、

今日はその中学校で

体験発表会だったので

お招きを受けて

行ってまいりました。

お店だったり、

農場だったり、

他の職場十数ヵ所で

職業体験した子どもたちの発表も

聞いたのですが、

まず驚いたのは、

いや感激したのは、

最近の中学校では

表現の学習に

力を入れているからでしょうか、

全員といっていいです、

誰もが堂々と

体験したことや感じたことを

発表する姿です。

素直な感受性、

また一生懸命発表する姿に、

思わず涙がこぼれそうでした。

約二時間という

長時間にわたって

発表を聞いている姿も

すばらしかったです。

実は今日の子どもたち、

みんなムスメと同級生で

小さい頃から知っている子も

少なからずいたため、

「こんなに大きくなって…」

という感慨もあったかもしれません。

また皆さんの発表をお聞きして、

仕事を体験するということが

子どもたちにとって

とても刺激になり、

糧になっている

ということも感じました。

大学進学率がますます高くなり、

社会へと飛び立つ猶予期間が

ますます長くなる中で、

こうして感受性豊かな中学生の時期に、

たとえ将来、体験した仕事に就かずとも、

働くということはどういうことかを

肌で知ることは

とてもいいことですね。

私たちにとっても、

今や子どもたちにとって馴染みのない、

その結果将来の就職先として

なかなか選択肢にも入らない、

木の世界、ものづくりの世界を

その年頃で知ってもらうことは

とても意義のあること

ではないかと思います。

ひととおり

全員の発表を聞き終えた私は、

今日のお天気のように

とても晴れやかな気持ちで

中学校の門を後にしました。